小田原三の丸ホールの音響計画

株式会社永田音響設計 箱崎文子/鈴木航輔

弊社は施設全体の室内音響・遮音・騒音制御について、設計段階から竣工測定までの一連の音響設計を担当した。ここでは、大・小ホールの室内音響計画と施設全体の遮音計画について紹介する。

■室内音響計画

1.大ホール

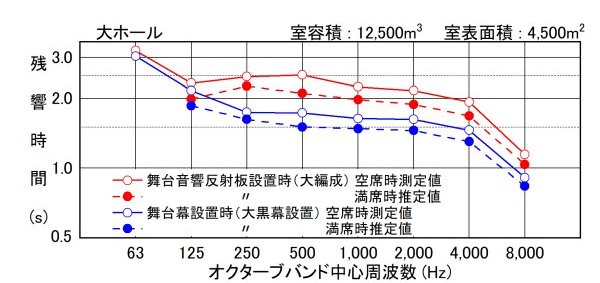

大ホール(1,105席)は、生音でのオーケストラやオペラ、拡声設備を用いたポピュラー音楽、演劇、講演など様々なイベントに利用される多目的ホールである。演奏団体の規模や種類に合わせて2段階の奥行設定が可能な舞台音響反射板と、前舞台にもなるオーケストラピット迫りを備える。

室内音響計画としては、音が明瞭かつ豊かに響き、聴感的に舞台を近く感じられることを目指した。言い換えると、直接音のすぐ後(≒100ミリ秒)までに届く初期反射音が、様々な方向から豊富に到来するような室形状と内装仕上げとすること、である。

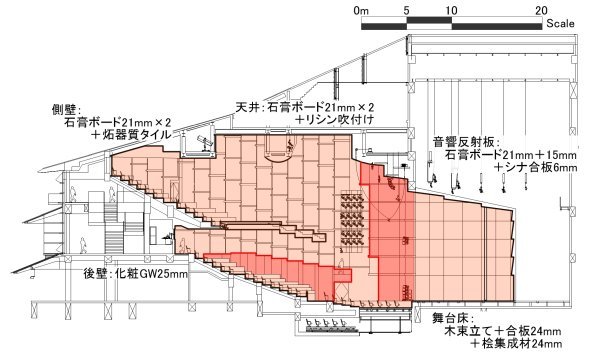

このホールの音響に寄与している建築的な要素は以下の通りである。

舞台からの直接音が聴衆にしっかり届く段床計画

意匠による計画により、後方座席からの良好な視線を確保するため、主階席中通路の後ろから段床の傾斜が約18度の勾配で計画された。舞台への良好な視線が確保されれば、発せられた直接音も阻害されずに到来する。

初期反射音が豊富に到来する形状

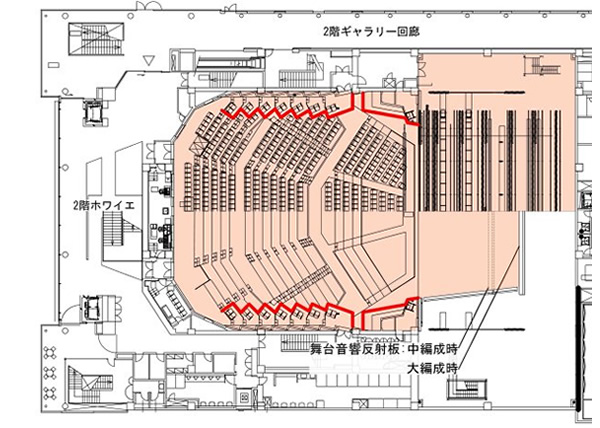

側方からの反射音が早く客席中央付近まで到来するように、客席部の幅を約20mに狭めるような壁を要望した。結果としてプロセニアム付近は舞台音響反射板と連続する壁が、1階席中ほどから後方には、一段高い位置に2席1組のブロック席が設けられた。これらの壁を右上の平断面図に赤で示す。また舞台音響反射板から客席後方まで続く階段状の音響庇は、舞台上の演奏者と客席全体により多くの反射音を届けることを意図している。

上方からの初期反射音が舞台や客席全体に到来するように、舞台音響反射板と客席部の天井面の角度や高さを設定した。舞台音響反射板設置時のプロセニアム開口高さは約12mである。

反射音を適度に散らす凹凸形状

壁面の内装仕上げは、平面的に舞台側を向いた折れ壁が連続しており、炻器質タイル張りを基本としている。折れ壁や炻器質タイルによる凹凸は反射音を適度に散らすことを意図した。

竣工後には、弦楽四重奏などで1階席の実際の響きを確認する機会を得た。設計で意図したように、舞台への距離が近く感じられ、迫力のある明瞭度の高い豊かな響きを楽しむことができた。

大ホールの断面図 -室形状・内装仕上げ-

大ホールの平面図(2階)-客席部の幅を狭めた形状-

大ホールの残響時間周波数特性

2.小ホール

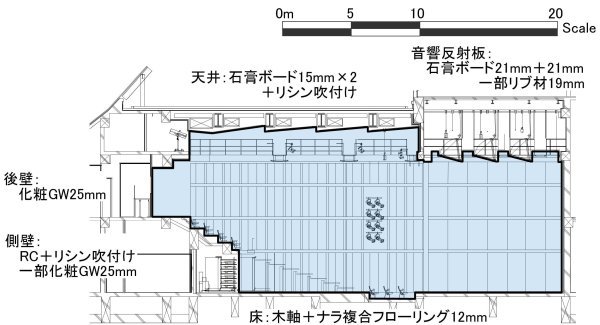

小ホール(296席)は、音楽や演劇の舞台公演に加え、平土間でのリハーサルや展示利用もできるよう計画された。1階の移動観覧席と2階のバルコニー席が連続する箱型の多目的ホールである。

室内音響計画としては、大ホールと同様に初期反射音が室全体にまんべんなく届くこと、また様々な演目に対応する中庸な響きとし、平土間時にもフラッターエコーなどの音響障害がないことを目指した。

客席側の側壁は、コンクリート打ち放しの折れ壁で、化粧グラスウールボード25mm厚による吸音仕上げを分散配置した。天井は石膏ボード15mm×2で、床と平行にならないように折板形状とした。

小ホール断面図 -室形状・内装仕上げ-

小ホールの側壁

-化粧グラスウールボードの分散配置-

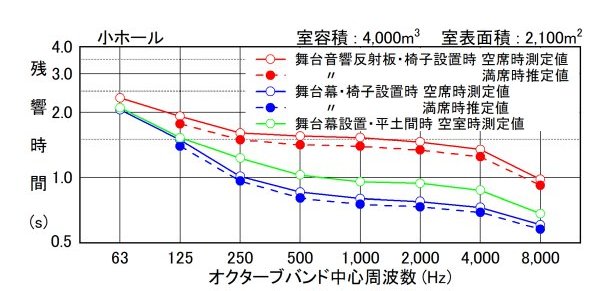

小ホールの残響時間周波数特性

■遮音計画

本施設は大・小ホールを始め、スタジオ、練習室など多くの室で構成されている。遮音計画を行うにあたっては、各室の同時利用の可能性を広げるために、各室間に高い遮音性能を実現することが求められた。上記の各室は、鉄筋コンクリート(RC)造で計画されたが、各室が近接して配置されていることから、遮音性能を更に向上させるための対策が必要となった。

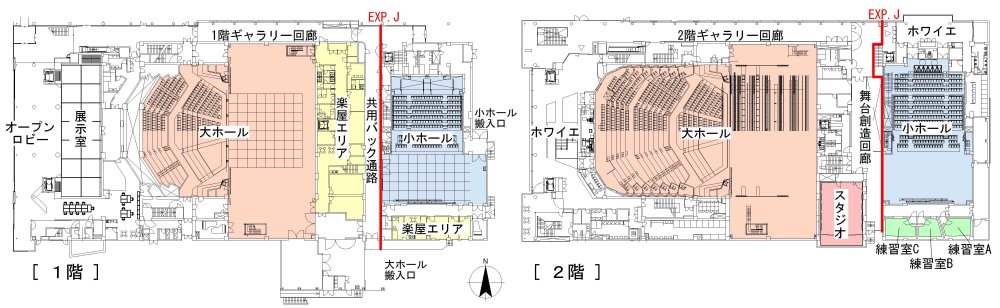

施設平面図

遮音計画のポイントを以下に示す。

大ホール~小ホール間

ホール間の遮音性能向上のため、大ホールと小ホールの間に大ホールの楽屋エリアや共用バック通路・舞台創造回廊を配置することで離隔距離を確保した。

更に、上図中に赤いラインで示すように、基礎レベルからエキスパンション・ジョイント(EXP.J)を設け、構造的に縁を切った。これにより、固体音の伝搬を抑制して遮音性能を向上させる計画である。

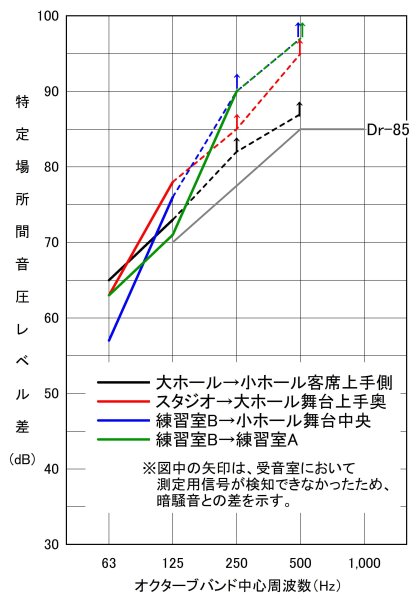

代表的な室間の遮音性能

大ホール~スタジオ間

スタジオは、各種音楽やダンス等の練習、リハーサル、楽屋としての利用に加え、ミニコンサート等の小規模な催し物の場でもあるが、大ホール舞台袖の2階レベルに隣接する遮音的に厳しい配置条件であった。

大ホール~スタジオ間のRC壁は構造上の理由で約600mmの厚さが確保され、音響的にもある程度の遮音性能は期待出来たが、それだけでは同時利用は厳しいため、スタジオに防振遮音構造を採用した(防振ゴム支持のコンクリート浮床、防振遮音壁・天井:強化石膏ボード21mm×3枚)。

小ホール~練習室間、練習室相互間

練習室は、生音の楽器、ロックバンドなど各種音楽の練習が想定された室である。小ホール舞台の2階レベルに細い通路のみを挟んで練習室が配置されたことから、小ホール~練習室間の遮音性能を向上させるため、各練習室に防振遮音構造を採用した(防振ゴム支持のコンクリート浮床、防振遮音壁・天井:強化石膏ボード15mm×3枚)。この防振遮音構造は練習室相互間の遮音性能の向上の役割も担っている。

これらの遮音構造により、上記のすべての室間について、DP,r-85以上の高い遮音性能が得られた。代表的な室間の遮音性能を右図に示す。

〔和太鼓への利用〕

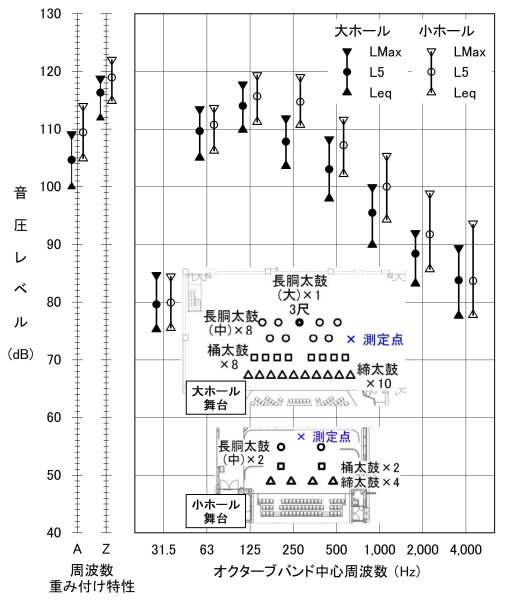

小田原市には活発な活動をしている和太鼓の演奏団体があり、施工段階に大・小ホールや練習室を公演や日常的な練習に貸し出したいという要望が届いた。和太鼓演奏による発生音は低音域が非常に大きく、かつリズムがはっきりしているため、透過音を感知しやすいという特徴がある。したがって、和太鼓への貸し出しについては、実演により、聴感的に演奏音の透過の程度を把握した上で運用することを提案し、竣工後の開館準備期間に確認会が行われた1),2)。確認会では、大・小ホール舞台・練習室Bなどで和太鼓団体に演奏してもらい、演奏音・透過音の音量の測定および周辺室で音洩れの聴感確認を行った。

(下の写真、図)

大・小ホールにおける和太鼓演奏音

大ホールでの演奏時、小ホール・スタジオでは低音が小さく聞こえる程度であり、小ホールでの演奏時、大ホール・スタジオではほとんど聞こえなかった。また、練習室Bでの小・中型の和太鼓複数台の演奏時(音量:125Hz帯域で最大約100dB、250Hz帯域で最大約115dB)には、小ホールでわずかに聞こえる程度であった。

大ホールにおける和太鼓配置状況

〔大ホール屋根の降雨音対策〕

近年の異常気象で突発的な集中豪雨がめずらしくなくなり、ホール内で雨音が聞こえ、演奏や鑑賞の妨げになるようなことも起きている。本施設では建物全体を金属屋根で覆う計画であり、更に大ホールの客席後方は内装仕上げが屋根に近いため、雨音の影響が懸念された。

実施設計段階で屋根構造を検討するにあたり、複数の仕様のモックアップが製作され、鹿島建設技術研究所が主体となって、ハンマー打撃による屋根材の振動比較実験が行われた。その結果、金属屋根材は制振シート裏打ち仕様とし、屋根材と屋根スラブの間に断熱と振動絶縁を兼ねた発泡ポリスチレンを挟む構成とした。

竣工時の音響測定の際、たまたま豪雨に見舞われ、大ホールのバルコニー席で雨音が聞こえるかを確認したところ、空調騒音が無い状態で雨音はほとんど聞こえず、対策効果を実感することができた。

参考文献

1) Ishiwata, Fukuchi, INTER-NOISE 2006, 1828-1835, 2006.

2) 箱崎, 福地, 日本騒音制御工学会秋季研究発表会演論文集, 173-176, 2008.