町に開かれた劇場

環境デザイン研究所 仙田満

小田原三の丸ホールは、小田原城の東側に位置し、お堀端通りに面している。特に、馬出門の正面にあたる立地である。また、計画にはお堀端通りと国道1号を結ぶ幅5メートルの東西通路、さらに「にぎわい廊」と名付けられたイベント広場や、観光交流センターに併設されたカフェも含まれている。

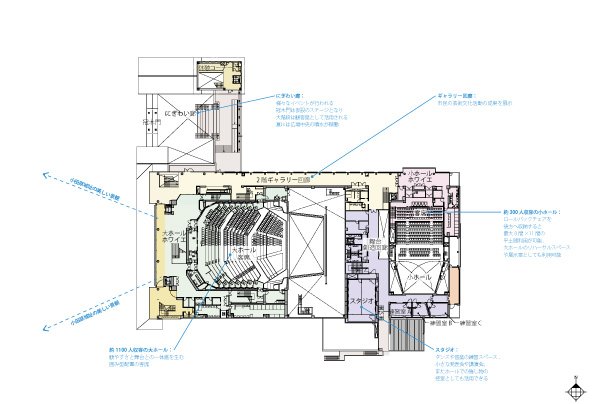

「にぎわい廊」のイベント広場を中心に、平面的な回遊性が確保され、東西に位置する2つのホールを結ぶ「ギャラリー回廊」が1階・2階に設置されている。この回廊には、階段、エレベーター、エスカレーターが両側に配置され、立体的な回遊性と多様な体験性が実現されている。また、劇場建築家・斎藤義と音響家・福地智子との共同作品として、ホールの音響は最高の仕上がりが目指された。三ノ丸ホールは、日本を代表する城下町・小田原の景観を守りつつ、まちの賑わいや観光の先導役を果たし、市民の文化・芸術活動の核となっている。「ホール」、「東西通路」、そして「にぎわい廊」は、小田原のまちづくりと経済に好循環を生み出すことが期待されている。

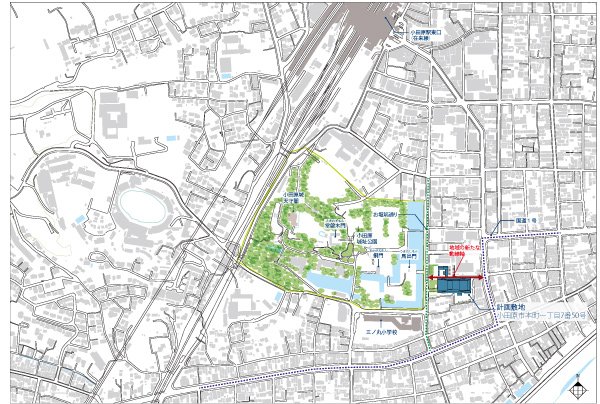

広域図

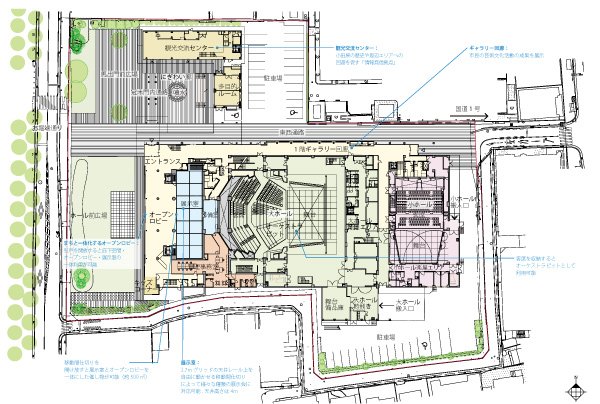

配置図兼1階平面

2階平面

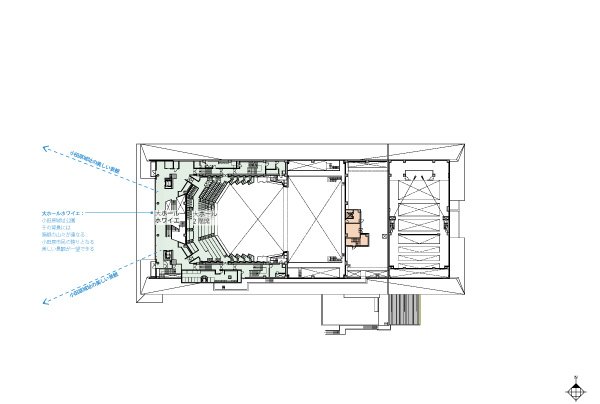

3階平面

■コンセプト

―まちと歴史に繋がる文化・芸術の拠点―

まちづくりの新しい拠点として

小田原城址公園に面するお堀端通り沿いの三の丸ホールは、小田原の文化のまちづくりにおける新たな拠点として構想された。

本施設がまちづくりに寄与する最大の特長は、敷地の西側にあるお堀端通りと東側の国道1号を繋ぐ東西通路を、観光客や市民の流れを導く動線として設定している点である。さらに、通路にはホール、観光交流センター、カフェを取り囲むように屋外広場空間「にぎわい廊」を設け、これが多様なイベント空間の中心となっている。にぎわい廊はホールとの様々な連携が図られ、小田原観光の情報発信拠点としても機能している。また、新設の東西通路により新たな人の流れが周辺に広がることで、本ホールを基点に小田原市は観光都市、散策都市としてさらに魅力を増すことを意図している。

平土間で利用した展覧会

音響反射板を設置した音楽仕様

市民の文化・芸術活動における中心拠点として

市民の文化・芸術活動の中心拠点として、本施設は展示室に加え、小ホール、1階および2階のギャラリー回廊を展示スペースとして活用できるよう工夫されており、市民の絵画、書道、グラフィックなどの発表・発信の場となっている。また、大ホールでは、コンサート時のステージに設置される音響反射板の工夫により、聴衆および演奏者に対する優れた響きが実現されている。

音楽フェスティバル(2013)

1階および2階に設けたギャラリー回廊

本施設は計画段階から文化団体をはじめ、一般市民と共に数多くのワークショップを開催し、検討を重ねてきた。小田原の市民文化・芸術活動の大きな拠点として、開館から1年で多数のコンサート、展覧会、イベントが行われ、確実に小田原文化とまちの賑わいに寄与している。また、大ホールと小ホールにおいては、その音質の良さについて演奏したアーティストから非常に高く評価されている。

市民ホール文化事業『劇場、留学

~お芝居をつくる7日間』 撮影:五十嵐写真館

大ホール公演

建設コスト、メンテナンスコストを抑えつつ市民に愛される施設を実現

本ホールはデザインビルド方式によって設計と建設技術の協働が図られ、劇場として非常にリーズナブルなコストで実現されたことが特長の一つである。限られた予算の中で、メリハリを付けた仕上げや、安価な舞台装置の可変性を実現し、メンテナンスコストを抑えつつも、アーティストにとって使いやすい設えとなっている。市民の貴重な文化社会資産として、永く愛される施設となることが目指されている。

■デザインについて

施設構成 ―意欲を喚起する「遊環構造」の適用

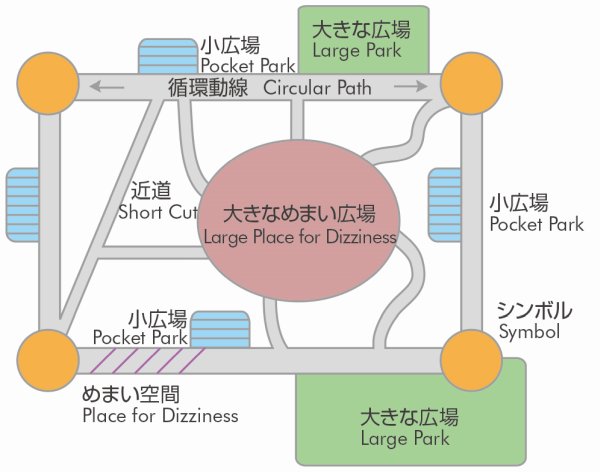

設計者自らがにぎわいをもたらす空間構造として提唱している「遊環構造」という空間構造理論を、本施設にも適用している。この理論は、実際に人々の意欲を喚起し、施設内でその効果を発揮している。

ホールの平面構成として、大ホールをお城側に、小ホールを国道1号側に配置し、その間に様々な重ね使いが可能な楽屋等のバックスペースと舞台創造回廊を設けている。さらに、東西の2つの大小ホールを結ぶ「ギャラリー回廊」を1階と2階に設け、両側には階段、エレベーター、エスカレーターが配置されている。これにより、「にぎわい廊」のイベント広場を中心とした平面的な回遊性に加え、立体的な回遊性と多様な体験性が実現され、市民の交流意欲を喚起することができている。

遊環構造図

遊環構造理論と7つの条件

- 循環機能がある

- 循環が安全で変化に富んでいる

- シンボル性の高い空間がある

- めまいを体験できる部分がある

- 近道(ショートカット)ができる

- 広場などが取り付いている

- 全体がポーラスな空間で構成されている

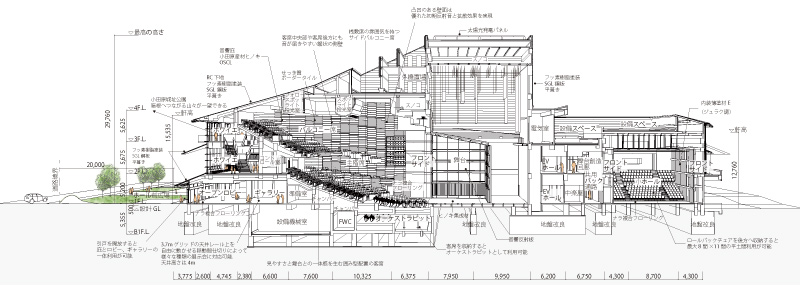

高い音響性能と使いやすさを追求した大ホール

大ホールは、客席と舞台が一体感を持つ囲み型配置を採用しており、どの席からも観やすく、響きの良さが重視されている。舞台前には昇降装置が設置されており、オーケストラピットや張り出し舞台として活用できる。また、ホール内壁面には間接照明が施され、色温度の異なる7つのシーンを選択することができる。演目や季節に合わせて変えることで、何度訪れても雰囲気の異なる空間を楽しむことができる。

大ホール内観

ステージからみた大ホール内観

多目的利用で市民の様々な生活を支える小ホール

小ホールは、空間形態の転換が可能で、ロールバックチェアを利用して段床型の客席を持つ劇場として使用でき、その客席を収納することでフラットな床のスタジオや展示室として活用することができる。舞台には可動式の音響反射板が設置され、コンサート仕様に、また音響反射板を収納して幕を設置することで、演劇仕様にも対応できる。

日本屈指の景観を持つ小田原城址のまちに溶け込み、その魅力の一部となる施設

鳥瞰写真

ホワイエ開放時

小田原北條五代祭りをホワイエから望む

オープンロビーと連続したレセプション利用

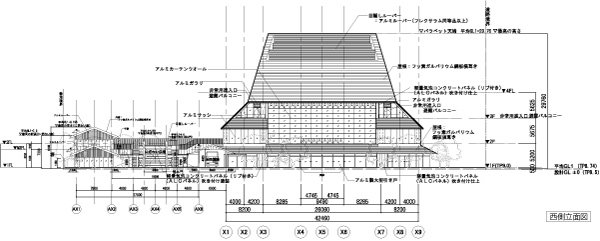

お城の南側には三の丸小学校の瓦屋根と白壁の建物があり、国道1号のまちなみは遮蔽されている。天守閣の背景には箱根の山々が広がっており、この日本屈指の景観を活かすため、本施設では城址の景観に合わせたかぶと造りの民家形式の屋根が採用されている。また、隣接する三の丸小学校とともに、小田原城の景観形成に貢献している。

施設内部では、城側(西側)1階に展示室とオープンロビーを、2階および3階に大ホールのホワイエを設け、城への展望を意識している。堀や復元された馬出門、銅門、常盤木門、そして天守閣が重層化して見え、わが国の城の構成を確認できる小田原城の景観は圧巻である。

本施設は、小田原という日本の代表的な城下町において、賑わいや観光の先導役を果たしながら、市民の貴重な財産ともいえるその素晴らしい景観を守り、後世に伝えていく役割を果たしている。

花見の季節の様子(にぎわい廊)

観光交流センター内カフェ

市民に親しまれる建物を目指して

大ホール 音響庇

市民待望の音楽ホールとして、多くの市民の注目を集めており、市民を対象とした現場見学会が複数回開催された。また、大ホールの音響環境を担う「音響庇」には、地元小田原産の木材が活用されており、今後この建物が市民に愛されるよう、施主、設計者、施工者が協力して建物を造り込んだ。

ホール機能を優先した構造計画

ホールの機能として、遮音・防音に対する構造的な対策が講じられており、大ホールと小ホールの周囲にはRC壁が配置され、屋根(天井側)もRCスラブとして遮音・防音対策が施されている。また、大ホールと小ホールの間には、基礎を含めたエキスパンションによって構造的に分離されており、これにより大ホールと小ホール間の固体伝搬音の低減が実現されている。大ホールの大屋根を支える鉄骨トラスは、スポットライト投光室の間仕切り壁に内蔵されており、舞台を照らすスポットライトの障害にならないよう、変形した鉄骨トラスを用いて対策が施されている。

断面図

周辺環境に配慮した都市景観の形成

かぶとづくりの民家形式の屋根

小田原らしく清々しい美しさを持つ「凛とした廊」

伝統的なまちなみの特徴は、仏閣を含め、瓦屋根の大屋根と町屋の屋根によって構成されている。その伝統を引継ぎ、全体をコンパクトないぶし銀の大屋根によって構成した。その形態は、伝統的民家の兜づくりに似た形である。前面のファサードを初期検討案より3mほど下げ、小田原城に敬意を表し『城に従う、凛とした楼門』の形状とした。

本施設は小田原という日本の代表的な城下町においてにぎわい、観光の先導役を担いながら、市民の貴重な財産ともいうべきその素晴らしい景観を守り後世に伝えていく役割を果たしている。

立面図

小田原で試みた多目的ホールの水準アップ

わが国では可動の音響反射板を備え,その有る無しにより「生音のコンサート」と「演劇などの舞台もの」に使い分ける「多目的ホール方式」が一般的であり,全国の中・大型ホールの大部分がこの方式に依っている.小田原の大ホールもこの方式であるが,私共の関心事は「理想の専用ホールではないこの多目的ホールの性能をどこまで高められるか」ということであり,気積の確保による望ましい残響時間の確保や,低音から高音までの歪みのない音質バランスの確保に加えて,コンサート時のステージを構成する音響反射板の工夫による演奏者及び聴衆に対する響きの良さの性能アップが重要な課題であると考えた.音響反射板の機能として,舞台上の演奏音を集めて客席に放出するだけでなく,ステージ上の各演奏者が,周りの仲間の音を聴きながら自分の演奏のレベルやアクセント,タイミングなどを一瞬一瞬感じながら演奏できることを意図して,多層化した音響庇が客席にも繋がる音響反射板を試みた。

竣工した本ホールでのリハーサルの休憩時間に,ソリストの管楽器奏者が何気なく「ここの舞台は自分の音だけでなく,周りの音も良く聞こえる.」と隣の奏者につぶやいているのが聞こえた.多くの人がここで演奏したいと言ってくださることが実現できたならば,設計者としてこの上ない喜びである。(斎藤義)

町全体の回遊性を高める建築計画

町全体の回遊性を高めるための建築計画については、イギリス・ロンドン大学のビル・ヒリアー教授によるスペースシンタックス理論に基づく調査が行われ、スペースシンタックスジャパンの高松誠治が担当した。

様々なデザイナーとの協働

三ノ丸ホールの設計主任である久住は、もともと博物館展示を得意とするデザイナーであり、ギャラリー機能を重視したホールの設計に携わった。

このホールは、斎藤義、仙田満、久住郁子の3名の中心的な協働によって構成されている。さらに、家具のデザインは鹿島建設出身の押野見邦英が担当し、全体の空間構成についても多くの助言をいただいた。

構造設計はKAPが基本設計を担当し、実施設計は鹿島建設の構造設計部が施工の立場から行った。設備設計は森村設計、照明設計はLPAの面出薫、音響設計は斎藤と長年協働してきた永田音響設計が手掛けた。ランドスケープは、環境デザイン研究所の造園チーム、鹿島建設の造園部隊、そして桝井淳介デザインスタジオが協力している。サインデザインは岩松亮太が担当した。

地域のアート団体による作品の展示

小田原は箱根を控え、古くから寄木細工などの伝統工芸が栄え、多くの美術家が住んでいた町でもある。また、障害者アート団体の活動が盛んな地域でもあり、地域の作家やグループと協力して、多くのアート作品を展示することができた。

小田原市の皆様との協働によるホール整備

このホールの設計に際しては、クライアントとして大石館長が劇場全体のコンセプトに関与し、観光課の和田さん、鶴井さんには建築行政の専門家として、温かく一緒に作り上げていただいた。

また、小田原市は芸術活動に関する多くの団体の意見を反映させ、数多くのワークショップを開催した。20年間にわたり市民の皆様から多くの意見をいただき、市民、クライアント、設計者、デザイナー、施工エンジニア、地域の美術関係者など、多くの人々の協力と情熱の結晶としてこのホールが完成した事を報告したい。(仙田満)

にぎわいイベント広場忍者ショー